ゴア王国は世界が奪い合った港町

ワンピースの大海賊時代は、実際の大航海時代がモデルになっています。

そして大航海時代とは、ヨーロッパの国々が海賊を使って世界中を植民地支配していった時代です。

当時の海賊は、略奪した金品の何割かを国王に収めれば国からの公認が貰え、他国への略奪行為が認められていました。

つまり、海賊が国王に金を渡せば正規の海軍として認められたのです。

そんな中、ヨーロッパ人に一番人気の土地がインドでした。

絹糸や香辛料など、貴族に高く売れる材料が豊富だったからです。

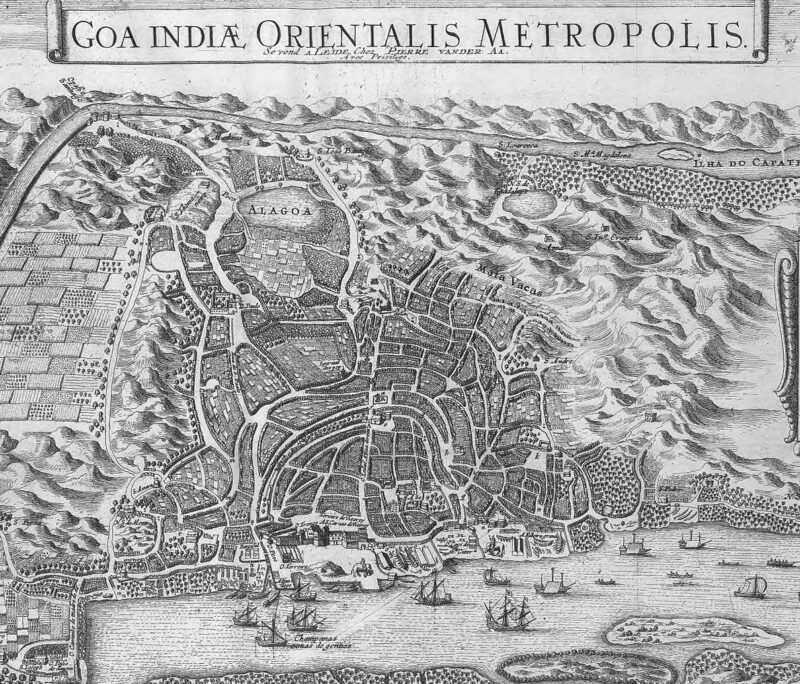

そのインドの港町ゴアがルフィ達3兄弟の出身地ゴア王国のモデルです。

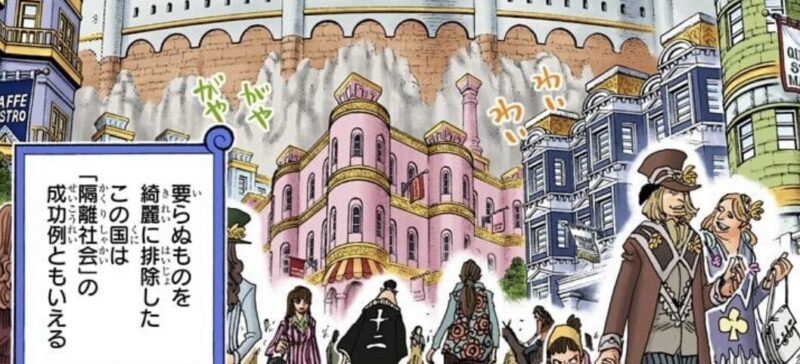

共通点1「ピンク色の宮殿」

カラー版コミックでは、ゴア王国の街並みの随所にピンク色の建物が出てきます。

インドのジャイプールにはピンク・シティーと呼ばれる観光地があり、そこにはインドの正当な王族マハラジャが暮らしていた宮殿があります。

インドの大部分がイギリスの植民地とされて建物も西洋風に建て直しが進められましたが、ジャイプールの土地だけはマハラジャがイギリスに金を払って守り切りました。

そのため、現在でもインドらしい街並みが残っています。

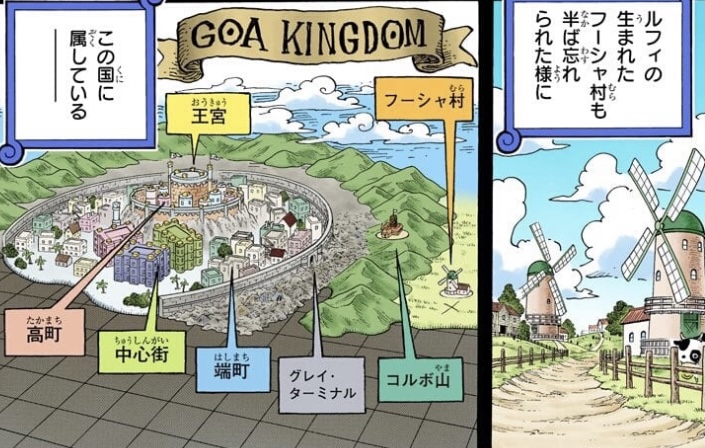

共通点2「地形」

ゴア王国は周りが山に囲まれ、国土の一部が海に面した半円形をしています。

インドのゴア州も海に面した港町で、古代から中世にかけて香辛料を求めてやってくる世界中の船乗りで栄えた港町でした。

以上、二つの共通点からゴア王国はインドのゴア州だと言えます。

大航海時代の価値とインド

冒頭でも説明したように、大航海時代のヨーロッパ人がなぜインドを奪い合ったのかと言うと、主に香辛料を独占する為でした。

当時の香辛料の価値は黄金より高いと言われたほどです。

冷蔵庫がまだ発明されていない時代なので保存食を作るために必要だったり、入浴・シャワーの習慣が無い貴族達が体臭を消す為に焚くお香だったり、医療が進歩していない時代なので漢方薬としても香辛料が重宝されました。

そんな金のなる樹が生える土地が侵略されないはずがありません。

そしてインドはポルトガルやイギリスに支配され、シャワーや冷蔵庫や医者が普及した19世紀になってようやく独立を果たします。

つまり香辛料の価値が低くなったのでインドは独立できたとも言えます。

そんな「用済みになったからポイ」されたインドですが、中世では重要な土地でした。

インドっぽさ1「ターバン」

ゴア王国の貴族と王族は西洋風の格好をしていました。

一方で、山奥をアジトにする山賊ダダン一家の男たちは頭にターバンを巻いてインド人らしい格好です。

これを実際の歴史に当てはめて考察すると、ヨーロッパ人の侵略により山奥に追いやられたインドの先住民

という構図と一致します。

もしかしてダダンって世界政府に支配される前の王族の末裔だったりして…

インドっぽさ2「カーリー・ダダン」

ルフィの育ての親で山賊の頭カーリー・ダダン

この名前はインドの女神と同じです。

カーリーは、血と殺戮を好む戦いの女神とされています。

どこかダダンっぽいですね。

ダダンと言う名前も、東インド会社の商人にまつわる単語です。

インドっぽさ3「ククリ刀」

ウォーターセブンで再会したヘルメッポが使っていたククリ刀

ゾロが「珍しいモン」だと武器を紹介しました。

ククリ刀は1857年のセポイの乱※で、グルカ朝(インド側)の兵士が使用していた武器です。

※イギリスによる植民地支配に反対する民族的抵抗運動

英語圏ではグルカナイフとも呼ばれ、その殺傷能力の高さに注目したイギリス軍は後に自国の軍の武器としても取り入れています。

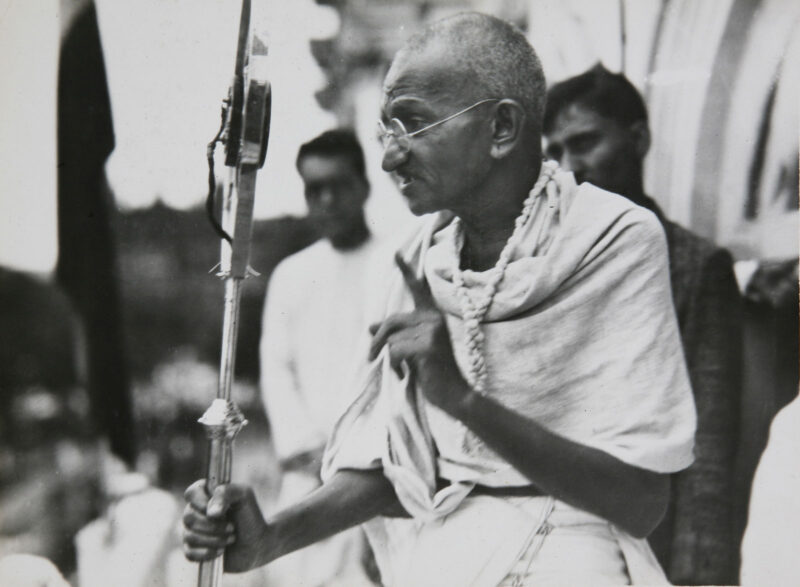

インドっぽさ4「ガンディー」

1947年8月15日、インドの大半を植民地支配していたイギリスがインドの独立を受け入れました。

その立役者となったのがインド独立の父マハトマ・ガンディーです。

非暴力での革命を訴え続けたインドの英雄が、世界の最高権力者五老星の一人として描かれている理由については※コチラに書きました

インドっぽさ5「シャンドラ(チャンドラ)」

インドといえば世界4大文明の一つインダス文明が栄えた土地です。

古代文明と言えば黄金都市シャンドラ

その地の民族は生まれながらの戦士シャンディア

生まれた時から身分が決まっている制度はインドのカースト制度と同じです。

現在でも続くこの身分制度。

最下層のダリッドに生まれてしまった子供達は絶望的な人生しか待っていません…

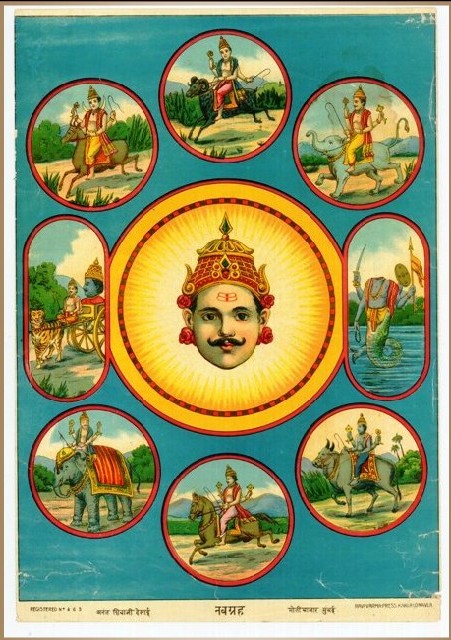

インドっぽさ6「九曜」

シャンドラはヒンドゥー教の月の神の名前です。

さらに、月の神が居ると言うことは太陽の神などもいます。

それらをまとめて九曜と言います

九曜とは、インド天文学やインド占星術が扱う9つの天体とそれらを神格化した神である。

出典:Wikipedia

中国へは『宿曜経』などにより漢訳された。

サンスクリットではナヴァグラハ (नवग्रह, navagraha) で、「9つの惑星」という意味である(実際は惑星以外も含む)。部分的に訳して9グラハとも言う。

繁栄や収穫、健康に大きな影響を与えるとされた。

東アジアでは宿曜道や陰陽道などの星による占いで使う。

江戸時代までは仏教・神道と並んで人気だった日本の3大宗教です。

現在でも土用の丑の日や、1月1日、3月3日、5月5日、7月7日など

奇数月のゾロ目の日を祝う節句の習慣は陰陽道の名残りです。

中国から伝わった陰陽道は占いの要素も強く、縁起担ぎが大好きな貴族や武将の間で人気で武家の家紋にも用いられました。

インド神話

阿修羅

ヒンドゥー教の元になったインド神話は、ギリシャ神話のように神族VS魔神族の構図になっていて、この魔神族のことをアスラと言い、阿修羅の元になっています。

ゾロは仏教用語をよく口にしますが、仏教は北インドで生まれた釈迦が作った宗教なので、ゾロのルーツもインドと言えます。

ガネーシャ神とゾウの罪

色んな神が出てくるインド神話ですが、頭がゾウのガネーシャ神は日本でも商売の神様として社長達の間で有名です。

ズニーシャとガネーシャ。

ゾウがモチーフの点と、名前が似ていると言う共通点があります。

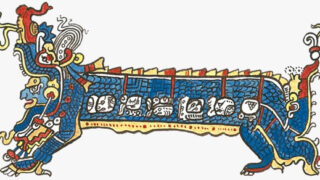

インド神話にあるゾウの罪

『その昔、ゾウには翼があった。

自由に空を飛び、鳥のように木の枝に留まり休んでいた。

ところがある日、1頭のゾウが木の枝に留まると、枝が折れてゾウは落ちてしまった。

木の麓には休憩していた修行僧がいて、ゾウはその巨体で修行を押し潰して死なせてしまった。

修行僧の師は怒り、ゾウが翼を失い地面を歩くことしかできなくなるように呪いをかけた。

それ以来ゾウは翼を失い、地面を歩くことしか許されていない。』

『モデルの国』シリーズ

続編はコチラ↓

『モデルの国』記事一覧

全記事サイトマップ